VANITY FAIR – Nr. 7 – 8. Februar 2007

„Aber wer den Umweltminister 20 Minuten am Handy erlebt hat, wenn etwas los ist, verliert auf Jahre hinaus die Sorge um die kulturelle Entfremdung der politischen Klassen vom Volk.“

Was?

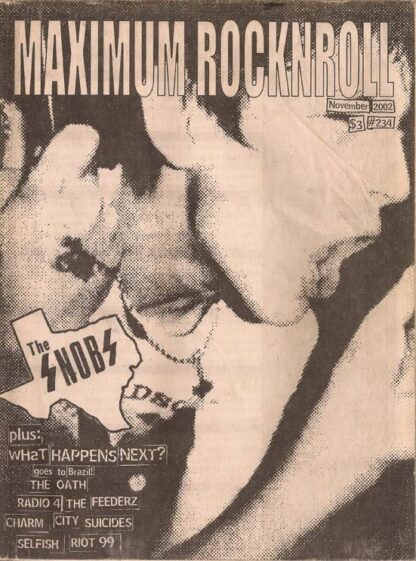

Schon lange vor Start der deutschsprachigen Vanity Fair verstärkten sich Gerüchte über entsprechende Pläne des Münchener Condé Nast Ablegers. Diese Pläne, so Michael Hanfeld, hätten dazu beigetragen, dass der Hamburger Verlag Gruner + Jahr im Juni 2005 das ähnlich geartete Hochglanzmagazin Park Avenue „in vorauseilender Panik“ lancierte – fast zwei Jahre bevor Vanity Fair tatsächlich erschien.

Condé Nast investierte rund 50 Millionen Euro. Die Redaktion versammelte in schneeweiß gestalteten Räumen nahe Brandenburger Tor eine beachtliche Riege von Edelfedern.

Werbung & Zielgruppe

Man wollte nicht weniger schaffen als „ein neues Magazin für ein neues Deutschland“ – ein Land, dass zuversichtlich sei, selbstbewusst und weniger neurotisch als früher, wie Gründungs-Chefedakteur Ulf Poschardt im Editorial schreibt.

Als Zielgruppe wurde eine „neue Leistungselite“ ausgerufen, gleichermaßen von Kultur und Politik angesprochen, sowie von Werbung vornehmlich für Autos, Mode, Schmuck, Parfüm, Schönheitsprodukten. Das Anzeigenvolumen der ersten Nummer ist üppig.

Persistenz

Nur zwei Jahre nach dem Markteintritt wurde die deutschsprachige Vanity Fair im Frühjahr 2009 eingestellt. Neben ökonomischen Gründen lautete die Diagnose, dass es an einer inhaltlichen Kontur fehle. Zudem wurde eine mangelnde Verzahnung zwischen Kultur, Politik und Showbusiness in Deutschland als Grund angebracht, wodurch ein Heft wie Vanity Fair hierzulande nicht funktionieren würde.

Die deutsche Vanity Fair hätte auch keinen ‚Scoop’ gelandet, da die hiesige Journalisten-Elite den bekannten Schlachtschiffen die Treue gehalten habe, wie Kai-Hinrich Renner in der Welt resümierte. Denn neben der Oscar-Berichterstattung und der legendären After-Party ist die amerikanische Vanity Fair dafür bekannt, seit den 1980er-Jahren die besten Journalisten und Fotografen zu verpflichten.

Dadurch erregte das Original regelmäßig Aufsehen: sei es durch das Cover mit der nackten, schwangeren Demi Moore, durch investigative Berichterstattung zu den Machenschaften der Tabakindustrie oder durch die Demaksierung von Mark Felt, dem Informanten in der Watergate-Affäre.

Bei dem Vergleich spielte kaum eine Rolle, dass auch die amerikanische Vanity Fair Jahrzehnte bis zur Höchstform gebraucht hat. Zwar reicht die Hefthistorie bis in die Zehnerjahre zurück, doch wurde der Titel in der heutigen Art erst in den 1980er-Jahren wiederbelebt.

War die Fallhöhe möglicherweise besonders groß, weil eine überzogene Betonung an Historie und Profil des amerikanischen Originals erfolgte, obwohl doch vor allem der italienische Ableger Pate stand? Oder erschwerte allein die Koppelung des Titels an ein amerikanisches Verlagshaus mit direkten Auswirkungen der neuen Weltwirtschaftskrise das Überleben am ohnehin rezessiven Printmarkt?

Auflage & Preis

Die Startauflage lag bei 120.000 Exemplaren. So erzählte es zumindest Bernd Runge, Chefredakteur von Condé Nast Deutschland, in der Frankfurter Allgemeinen. Die Zeit informiert sogar von einer 500.000 Exemplare starken Erstauflage. Eine Druckmenge von 200.000 Exemplaren kann für Ende 2008 nachgewiesen werden. Vor der Einstellung war der Einzelverkauf auf 75.828 Exemplare geschrumpft, dazu kamen immerhin 38.291 Abonnements.

Der Einführungspreis lag bei einem Euro. Da zog auch der G+J-Konkurrent Park Avenue mit. Angepeilt war bei Vanity Fair zwar eine schnelle Erhöhung des Verkaufspreises auf zwei und dann drei Euro, doch der Ramschpreis hielt sich hartnäckig.

Inhalt

Die 330 Seite starke Ausgabe unterteilt sich in vier Themenbereiche: Leute, Agenda, Kultur und Stil.

Mit Beiträgen zu Schauspielern, Künstlern, Kunstsammlern, Sportlern sowie Köpfen aus Wirtschaft und Politik wird eine enorme inhaltliche Bandbreite geboten, die vor Beliebigkeit nicht sicher war.

Besonders ambitioniert sind die Veröffentlichung von Tagebuchauszügen der ermordeten Journalistin Anna Politkovskaja, der Bericht von Michel Friedman über die NPD sowie das Porträt des Anwalts von Murat Kurnaz.

Titel

Das Cover der ersten Ausgabe ziert der Schauspieler Til Schweiger, der ein Zicklein auf dem Arm bzw. vor seine nackte Brust hält. Er wurde fotografiert von Bruce Weber, einem der bekanntesten Mode- und People-Fotografen.

Sowohl auf dem Covermotiv als auch in der dazugehörigen Bildstrecke wird Schweiger als Cowboy inszeniert. Eine gewisse Komik ist den Bildern nicht abzusprechen, hervorgerufen durch die deutlich werdende Inszenierung: überzogene Betonung von Männlichkeit (Schweiger hält sich einen sprudelnden Wasserschlauch zwischen die Beine) bei gleichzeitiger Zartheit (Jungtiere im Bild) und (Homo)-Erotik (Möhre im Mund).

Verdikt

Wenn mit der Schweiger-Inszenierung als sophisticated Cowboy bereits jenes leichtfüßige Spiel mit kulturellen Darstellungs- und Kommunikationsformen, dem Tanz zwischen low und high brow, dem Changieren zwischen Klatsch, Unterhaltung, Kultur und Politik, angedeutet werden sollte, hat das wohl kaum einer mitbekommen – auch weil sich das Cover hinter einem schwarzen Schutzumschlag versteckte, auf dem sich für alle deutlich „Das neue Magazin für Deutschland“ ankündigte.

Vanity Fair hätte wie ein gutes Gespräch werden können, in dem Banales, Grundlegendes und Kontroverses mit der gleichen seriösen Haltung besprochen wird. Die Bewegung zwischen den Polen hat durchaus Spaß gemacht, obwohl der versprochene Zauber vom Neuen, verstärkt durch Medienspektaktel, nie eingelöst wurde: Plakatwerbung am Bettenhaus der Charité, ein Chefredakteur im Porsche – und dann doch mal wieder nur Til Schweiger.

Stefanie Roenneke ist freiberufliche Autorin und Redakteurin.