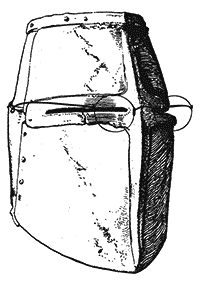

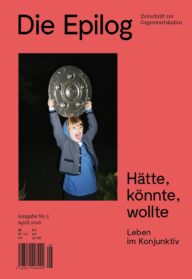

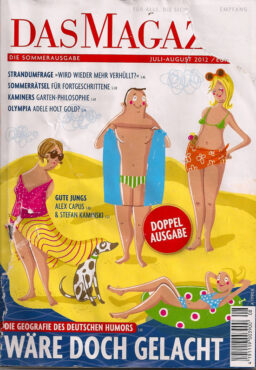

DAS MAGAZIN – JULI-AUGUST 2012

„‚Schlager passt einfach zu meinem Lebensgefühl‘“

Was?

Hier ist das Nachfolgeblatt des 1924 erstmals veröffentlichten Original-Magazins. Es wurde 1941 kriegsbedingt eingestellt und nach 1945 in beiden Staaten des schon bald geteilten Deutschlands mit unterschiedlichem Erfolg wiederbelebt.Der von Franz Wolfgang Koebner, dem Vorkriegsherausgeber des Magazins, angetriebene Versuch den Titel in Westdeutschland zu etablieren, scheiterte 1950 nach nur elf Ausgaben. In der DDR war man erfolgreicher. Es bedurfte allerdings auch einer nicht ganz unblutigen Vorgeschichte.

Am 17. Juni 1953 schlug die Rote Armee mit Panzern im neuen Arbeiter- und Bauernstaat den von einer Arbeitsnormenerhöhung provozierten Bauarbeiteraufstand nieder. Dieser hatte einen Tag zuvor an der Großbaustelle der heutigen Berliner Karl-Marx-Allee begonnen. In großen Städten wie Magdeburg, Leipzig und Dresden zog der Aufstand schnell weitere Streiks nach sich. Die Zentralregierung konnte zwar mit Waffenhilfe des großen sowjetischen Bruders die Straßen zurückerobern, sah sich aber im Kampf um die Gesinnung der Bürger weit zurückgeworfen. Gute Stimmung musste her. Auf Anraten des Politbüros schlug die SED den sogenannten Neuen Kurs ein. Nicht nur wurden die Arbeitsnormen gesenkt, sondern auch die Repression gegen Kirche, Bauern und Privatunternehmen abgemildert. Der Presse billigte man im engen institutionellen Rahmen mehr Freiheit zu. Es kam zu einer regelrechten Gründungswelle von Publikationen wie der Berliner Zeitung, der Neue Berliner Illustrierte und auch der Neuauflage des Magazins.

Die Idee dieser Wiederbelebung hatte kein Geringerer als der Dramatiker Bertolt Brecht, über dessen Verhalten zu den Ereignissen des 17. Juni die Historiker bis heute rätseln. „Man wußte zu wenig und mutmaßte nach Belieben“, schreibt Max Frisch 1966 im Kursbuch und das mag bis heute stimmen. Man wusste nur, dass er an jenem Tag die Proben am Berliner Ensemble abgebrochen hatte. Sein kompletter unterstützender Brief an Walter Ulbricht, den ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED blieb lange unbekannt und wurde in unterschiedliche Richtungen interpretiert.

So oder so: 1954 erschien das Magazins und war in der DDR eine Erfolgsgeschichte. Nach der deutschen Wiedervereinigung begann der lange Kampf gegen die sinkende Auflage und eine Reise durch die Verlage. 1990 übernahm Gruner + Jahr Das Magazin. Zwei Jahre später wurde der Titel vom Großverlag abgestoßen. Andere Hamburger Investoren probierten sich aus und stießen es schnell ab. Ein Bremer Drucker versuchte das Heft mit einem gegründeten Eigenverlag den Titel zu retten, was mehr schlecht als recht gelang. 2001 war der Verlag insolvent. Die Geschwister Thieme ersteigerten die Rechte. Es wurde der Seitenstraßenverlag gegründet, in dem das Magazin von 2002 bis Ende 2013 erschien. Dort konzentriert man sich seit Anfang 2014 auf humoristische Bücher. Der Titel wurde an den Kurznachzehn Verlag weiter gereicht.

Im Hinblick auf die wechselvolle Geschichte des Heftes kann man wohl den nicht ganz korrekten Hinweis „seit 1924“ auf dem Titel entspannt betrachten. Grundsätzlich sind die Ausgaben von 1926 und 2012 so unterschiedlich nicht.

Gefühlte Wertigkeit

Wie man sieht, ist das besprochene Exemplar noch abgegriffener als das besprochene Heft von 1926. Das liegt daran, dass es einen Campingurlaub in Brandenburg überstehen musste.

Vermutete Lesergruppe & Inhalt

Ob Das Magazin in seinen besten Zeiten tatsächlich so etwas wie der New Yorker der DDR war – wie Frank Pergande einst in der Frankfurter Allgemeinen schrieb – kann anhand dieser Ausgabe nicht festgestellt werden, weil es 2012 die DDR nicht mehr gab.

Sicherlich ist Das Magazin eine Publikumszeitschrift im besten Sinne. Ein wenig versprüht es noch den Charme gutgelaunter ostdeutscher Lebensfreude und Demut. Es geht um Freizeit statt um Politik, eher um Bücher als um kostspielige Fernreisen.

Die Lektüre funktioniert besonders gut, wenn man an einem brandenburgischen Endmoränensee betreibt, die nackten Rentner furchtlos weit hinausschwimmen, die Libellen surren, die Karpfen blubbern, die Sonne brennt. Dieser Assoziation kommt es entgegen, dass es ein Spezial (die Rubrik heißt in dem Heft Protokoll) über das Nacktbaden gibt. Von ihren Schwimmgewohnheiten erzählen sowohl der Schwedter Betriebswirt Ricardo als auch Sieglinde, die Rentnerin aus Duckerow.

Einige Seiten später werden der Bestseller-Autor und Vielschreiber Wladimir Kaminer – 21 Bücher in 14 Jahren – und seine Ehefrau zu ihren (klein)gärtnerischen Ambitionen befragt. Das nimmt in dem handtaschengerechten Heft gleich stolze fünf Seiten ein. Man kann von dem Geplänkel halten, was mit Christian Kracht und Eckhart Nickel halten einst in ihrer Zeitschrift Der Freund über Kaminers Bücher schrieben: „Gute Unterhaltung […] zum Mitschmunzeln und Schunkeln.“

Turnus

Grundsätzlich monatlich, außer die hier besprochene Sommerausgabe. Sie stand zwei Monate an den Kiosken, damit auch mal die Redaktion ausspannen kann.

Auflage

Hier: 65.000 Stück

Preis

3,90 Euro

Verdikt

Deutsches Baden und kein Ende. Da möglicherweise zu wenig die Rolle, die Auswirkungen und die Inhalte des Heftes zwischen 1954 und 1990 thematisiert wurden, gibt es noch einen kleinen Schuss Partywissen: In der Wikipedia-Diskussion des Magazin-Artikels wird das Aktfoto erwähnt, das zu DDR-Zeiten regelmäßig im Magazin abgedruckt war und „oft in Studentenwohnheimen, im Spintschrank“ hing. Inzwischen ist es nicht mehr Bestandteil des Heftes. Dafür darf man sich von Bildern brandenburgischer Badestellen zum Träumen anregen lassen: